way

日本文化の1つに数えられる「書道」は、そのシンプルな美しさから海外でも人気を呼んでいます。日本人なら誰もが知っているにもかかわらず、書道とはどのようなものか、その起源や所作について詳しく説明しようとすると、意外と知らないことが多いものです。

ここでは、日本文化としての書道の概要や、基本となる所作と書体について解説します。書道の基礎知識を理解することで、書道の良さを再認識してみてはいかがでしょうか。

伝統的な日本文化「書道」とは?

始めに、日本の書道についての概要を解説します。

書道とは具体的にどのようなものか

書道とは、「毛筆」と呼ばれる筆記用具と墨を用いて紙に文字を書き、その文字や書体などを通じて、自分の思いを伝える表現方法の1つです。単に文字を書くだけでなく自己表現の手段ともなるため、芸術やアートであるともいえます。

書道には集中力を養い、美しい文字を書く「能筆」となる技術を習得する必要があるため、精神の鍛練や修養にもなると考えられています。

書道の前段階として、学校で習う「習字」がありますが、習字と書道には「自己表現があるかないか」という大きな違いがあります。習字では正しい筆順で、バランスの良い美しい文字を書くことが目的なのに対し、書道では大胆に崩した文字も使われます。書かれた文字によって迫力や繊細さ、もの悲しさなどを表現することが目的となっているためです。

書道は大きく「漢字」と「かな」に分けられ、その両方を交ぜて使用する「漢字かな交じり」を入れると、大きく3つに分けることができます。

[記事を読んだあなたなら、このKARUTAの意味を知っているかも?]

書道の起源

書道の起源については、中国から日本へ渡ってきたのが始まりといわれています。漢字の文化を持つ中国で書道が発達し、日本へは6世紀から7世紀頃、飛鳥時代から奈良時代にかけ、仏教とともに写経として書道が伝わりました。書道と共に、毛筆や墨の作り方、紙の漉き方なども伝来していきます。

毛筆と墨を使って文字が書ける、ということは、当時の武士や貴族にとっては大切な教養の1つであるとされていました。その他多くの文化や芸術、娯楽などと同様に、時代が進むにつれて書道も武士や貴族だけのものではなく、庶民の間にも広く伝わるようになっていきます。

書道教室や学校の授業など、ほとんどの日本人が書道の入り口となる習字に触れる機会を持ち、冠婚葬祭で使用されるのしや年賀状、新年の書き初めなど、書道は現代の日本人の暮らしにも深く根付いているといえるでしょう。

書道の基本的な所作

次に、日本で書道における基本とされている所作についても解説します。

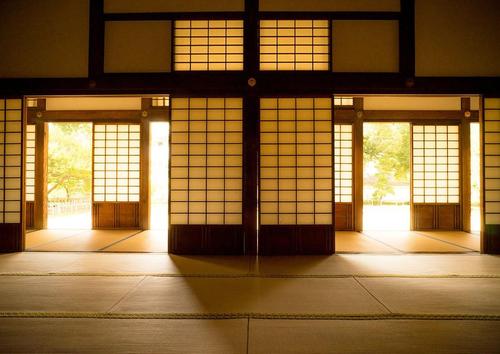

座り方

書道をするにあたっての基本的な座り方は、座布団の上に正座しておこなうこととなっています。正座に慣れなかったり、腰痛や関節痛があるなどで正座が難しい場合には、椅子に腰かけたり、正座用の補助器具を使っても構いませんが、机に対して斜めになったりしないことが大切です。

姿勢、筆の持ち方

姿勢も座り方同様、背筋をまっすぐ伸ばします。猫背になって書いたり、手をついて斜めになったりしないように注意しましょう。

すずりを擦って墨を作る場合には、すずりの上部にあるくぼんだ部分に少し水を入れ、静かに墨を擦っていきます。精神を集中させて、しばらくゆっくりと墨を擦っていると、墨が水に徐々に溶け、墨液ができてきます。

墨液ができあがったら毛筆に墨を含ませます。親指と人差し指、中指を使い、毛筆の中ほどを持つようにしましょう。鉛筆で文字を書く際には鉛筆を少し傾けて書きますが、毛筆で文字を書く場合、筆をまっすぐに立てて持つのが特徴です。文字を書く際には、利き腕(文字を書く方の手)ではない方の手で、軽く紙を押さえつつ書くようにするとよいでしょう。

服装

書道の際には、「剣道着」や「柔道着」といった専用の服装は特になく、基本的に自由な服装で書くことができます。ただ、墨が飛んだりして汚れてしまう可能性があるため、白い服や新品の服などは避けた方がよいでしょう。

袖口がふくらんでいたり、裾にフリンジがついているもの、ベルスリーブのように袖口が大きく空いていたりするものは、すずりに浸かってしまう可能性があるためあまりおすすめできません。黒い衣類や着なくなった衣類などを着用し、書道をおこなうのが安全でしょう。

毛筆の漢字には大きく5種類の書体がある

最後に、日本の書道で使われている書体から、5種類の漢字書体について解説しましょう。

5つの毛筆漢字の書体

毛筆漢字には5つの書体があり、それぞれ以下の通りです。

・篆書(てんしょ):印鑑や日本国籍の人が持つパスポートなどに書かれている字です。「田」や「日」といった角ばった漢字の角の部分は「転折(てんせつ)」と呼ばれますが、篆書ではこの部分が丸くカーブする特徴を持っています。

・隷書(れいしょ):日本の紙幣に書かれている「日本銀行券」や「壱万円」といった文字は、隷書で書かれています。篆書の後に生まれた書体であり、「はね」や「はらい」の部分が平べったく、特徴的な書体ですが、実際の書道で使われることは意外と少ない書体でもあります。

・楷書(かいしょ):楷書は隷書の後に生まれた書体で、書道の基本ともなっている書体です。習字や書道教室でも最初に習う書体で、他の書体を書いたり、文字を崩したりする際にも、美しい楷書を書けることが前提となるため、書道を極めるにあたり重要な書体でもあります。

・行書(ぎょうしょ):行書も隷書から生まれた書体です。楷書を少し崩したような流れのある書体が特徴で、筆を止めずに続けて書いたり、一部文字を省略して書いたりします。

・草書(そうしょ):草書は英語の筆記体のように日本語を書く書体です。速く書くことができるため、行書よりもさらに崩した文字で書かれます。草書は書くのも読むのも一定の知識がないと難しいため、書道上級者向けの書体といえます。

[日本のことが気になる?一緒に日本語を学びませんか?]

書道初心者は楷書から学ぶのがおすすめ

書道初心者が書体を学ぶ場合には、日常生活でよく使われる楷書を学び、次に少し崩した行書、崩し方に慣れてきたら、大きく崩したり省略したりする草書の順番で練習するとよいでしょう。

まとめ

書道の起源は古く、奈良時代前後に中国より仏教とともに日本へ伝わりました。筆と墨を使い、文字によって自己表現をする書道では、正座して姿勢を伸ばし、筆をまっすぐに立てておこなう基本的な所作のほか、基本となる5つの書体などを学んでいきます。冠婚葬祭や年賀状以外でも、精神修練として、時には書道をたしなんでみるのもいいですね。

この記事は、「にほんご日和」に掲載された記事をKARUTAにて一部再編集しています。

当サイトの内容、テキスト、画像、イラストなど無断転載・無断使用を固く禁じます。

カテゴリー

注目のタグ

おすすめ記事

KARUTAで

遊ぼう!

あなたはこのKARUTAの意味を知っていますか?

あなたにおすすめの記事

若伝統文化

若伝統文化若者能を知ってますか?

2021年3月 2日

柄伝統文化

柄伝統文化和柄とは?歴史から見えるデザインの特徴や代表的な和柄の種類を紹介

2020年12月 4日

着伝統文化

着伝統文化着物にはどんな種類がある?格やTPOに合った選び方について解説!

2020年12月 4日

舞伝統文化

舞伝統文化日本舞踊とは? 5大流派の特徴や起源、能や歌舞伎との関係も解説

2020年12月 4日

「日本」を探検しよう

日本のことが気になる?

一緒に日本語を学びませんか?

ヒューマンアカデミーで

日本語を学ぼう!

国内最大級の学校

きめ細かなレッスンが人気!

ヒューマンアカデミーで

さらに上を目指そう!

国内最大級の学校

N1合格者多数輩出!