dance

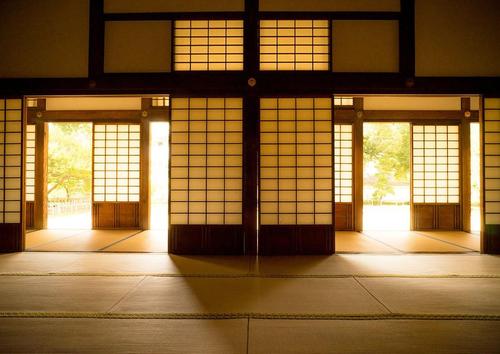

日本舞踊の美しさには、魅了されますよね。

この記事では、日本舞踊の定義や起源を詳しく解説します。また後半では、日本国内でも有名な、日本舞踊5大流派の特徴もご紹介します。

日本舞踊をやってみたいと思いながらも、どの流派が合っているのかわからない方も、ぜひ本記事をチェックしてみてください。

日本舞踊とは?

日本舞踊とは、いわゆる日本の伝統的な踊りの総称です。

一般的には、伝統的ダンスの「舞」と「踊り」をかけ合わせたものとされています。動きの細かなところまで様式的な型が決まっていて、非常に繊細な踊りです。

日本舞踊は、民俗的なものではなく、舞台上で披露することを目的とした舞踏の一部でもあります。具体的な特徴は、起源や歴史に目を向けるとよくわかります。

起源と歴史から見える日本舞踊の特徴

日本舞踊の起源は、天岩戸(あめのいわと)の前で行なわれていた、アメノウズメノミコトの踊りと言われています。ただし、この神話のエピソードは日本舞踊の直接的な創始ではありません。

日本舞踊に最も大きな影響をもたらしたのは、伝統芸能である「能」と「歌舞伎」であるとされています。確かに、現代で踊られている日本舞踊の多くは、能からくる「ゆったりとした動き」と、歌舞伎らしい「活発な動き」の組み合わせになっています。

[記事を読んだあなたなら、このKARUTAの意味を知っているかも?]

能の影響

日本舞踊は、発祥から700年を遡る時代にあった、「能」などの先行芸能の技法を継承しています。そして、現代の日本舞踊は、そこに新たな技能を加えて洗練を積み重ねた結果であると言えるのです。また、能音楽で使われる楽器は、日本舞踊の世界でも欠かせないものとなっています。

歌舞伎の影響

日本舞踊は、江戸時代に歌舞伎から派生しています。歌舞伎には古い時代から、風紀上の問題で女性が舞台に立てない問題がありました。そのため、大奥で女性たちが歌舞伎舞踊を披露していたのが、日本舞踊の始まりであったと言われています。

そして、明治時代に入ると、たくさんの師匠が看板をあげるようになったことで、名取資格や流派のシステムが整うようになりました。そしてこの時代には、女性が美しい所作を身につけるための習い事という新たな位置付けが日本舞踊に加わっていったのです。

日本舞踊における5つの有名流派

日本舞踊には、明治以降に分かれた流派によって、イメージや振り付けが異なる特徴があります。そして現代では、200ほどの流派があると言われています。

ここでは、日本舞踊の世界で最も有名な5大流派の特徴を詳しく紹介していきましょう。

花柳流(はなやぎりゅう)

初代・花柳寿輔(じゅすけ)によって始まった流派です。

5大流派のなかで、最も所属人員が多い組織となります。振付師として所属していた西川流を破門になったあと、吉原で芸者たちに踊りを教えていたことから「花柳流」という名称がつけられました。細やかな振り付けや、流派内での統一性が大きな特徴です。

藤間流(ふじまりゅう)

江戸時代から歌舞伎との関わり合いが非常に深い流派です。

最大の特徴は、劇場で非常に映えるダイナミックな振り付けと踊りになります。藤間流には、分派がいくつかあります。宗家である藤間勘十郎(かんじゅうろう)派には、歌舞伎界の御曹司がたくさん師事しています。次に大きな分派は、勘十郎の弟子が興した勘右衛門(かんえもん)派です。

[日本のことが気になる?一緒に日本語を学びませんか?]

若柳流(わかやぎりゅう)

花柳流・初代家元の弟子である若柳寿童(じゅどう)が興した流派です。

破門による独立で家元が歌舞伎界を離れ、花柳界で活躍していたことから、この流派にも全体の品位や繊細な振り付けといった特徴があります。若柳流では、家元ではなく少し変わった理事制を導入し、著名な舞踊家を多く輩出しています。

西川流(にしかわりゅう)

元禄時代に創始された最古の由緒ある流派です。

歌舞伎の世界から振付師に転向した流祖は、今でも多くのファンや役者に愛される「勧進帳」「関の扉」「鷺娘」といった名作歌舞伎舞踊の振り付けに携わりました。流派を超えた日本舞踊振興財団も設立し、近年では日本舞踊を若い世代に伝える活動にも力を入れています。

坂東流(ばんどうりゅう)

歌舞伎界の名跡である坂東三津五郎(みつごろう)が代々継承する流派です。歌舞伎色が最も強い特徴があります。

坂東流では、歌舞伎出身の家元であることから、舞踊においても「演じること」を重要視しています。

まとめ

日本舞踊とは、舞台上で披露することを目的とした、いわゆる日本の伝統的な踊りの総称です。

能の影響をたくさん受けた日本舞踊では、現代の舞台においても能音楽の楽器は欠かせないものとなっています。また、同じく影響をもたらした歌舞伎については、5大流派などとも密接な関わり合いがあります。

日本舞踊の踊りは、名作歌舞伎の「勧進帳」「関の扉」「鷺娘」などを通しても楽しめます。気になる方は、舞踊の鑑賞をすることから始めてみてはいかがでしょうか?

この記事は、「にほんご日和」に掲載された記事をKARUTAにて一部再編集しています。

当サイトの内容、テキスト、画像、イラストなど無断転載・無断使用を固く禁じます。

カテゴリー

注目のタグ

おすすめ記事

KARUTAで

遊ぼう!

あなたはこのKARUTAの意味を知っていますか?

あなたにおすすめの記事

若伝統文化

若伝統文化若者能を知ってますか?

2021年3月 2日

柄伝統文化

柄伝統文化和柄とは?歴史から見えるデザインの特徴や代表的な和柄の種類を紹介

2020年12月 4日

着伝統文化

着伝統文化着物にはどんな種類がある?格やTPOに合った選び方について解説!

2020年12月 4日

舞伝統文化

舞伝統文化【歌舞伎座 鑑賞入門】歌舞伎を見るうえで事前に知っておくべきポイント

2020年12月 4日

「日本」を探検しよう

日本のことが気になる?

一緒に日本語を学びませんか?

ヒューマンアカデミーで

日本語を学ぼう!

国内最大級の学校

きめ細かなレッスンが人気!

ヒューマンアカデミーで

さらに上を目指そう!

国内最大級の学校

N1合格者多数輩出!